स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में हुए Revolutionary बदलाव: एक नई शुरुआत

Breaking News:

आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें? (Step by Step गाइड) | 2025

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025: भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

बलूचिस्तान में बड़ा उथल-पुथल: बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा पर कब्जा किया, पाकिस्तानी सेना को बाहर किया

पाकिस्तान में सेना प्रमुख Asim Munir की गिरफ्तारी: भारत-पाक तनाव के बीच बड़ा राजनीतिक भूचाल

Kathmandu Nepal

Saturday, Feb 7, 2026

सम्पूर्ण भारतवर्ष में 15 अगस्त का दिन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यह दिन हमारे इतिहास के सबसे गौरवमयी क्षणों में से एक है, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों ने अपनी शहादत दी और देश को आज़ादी दिलवाई। हमें इस दिन का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। यह दिवस हमें अपने पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है।

स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हमें यह अवसर देता है कि हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और विविधता को महसूस करें। भारत की संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और हमें गर्व है कि हम इसे संजोए हुए हैं। 15 अगस्त केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र की पहचान और हमारी ताकत का प्रतीक भी है। यह दिन हम सभी को एकजुट होने और अपने महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

हमारी स्वतंत्रता का मूल्य तब और भी बढ़ जाता है, जब हम यह याद करते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन हमें यह समझने का भी अवसर देता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। हमें अपनी आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने देश की प्रगति में भागीदार बनना होगा। अगर हम अपने देश को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा।

आजकल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यह भी देखते हैं कि कई लोग भारत की संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को अपने गौरवमयी इतिहास और संस्कृति से अवगत कराएं। भारतीयता का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी सभ्यता की ताकत को समझें। हमें अपनी संस्कृति, भाषा, और परंपराओं को गर्व से आगे बढ़ाना चाहिए।

इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने भारत को और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे। हमें याद रखना होगा कि भारत सिर्फ एक भू-भाग नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जिसमें सर्वधर्म समभाव, एकता और अखंडता का संदेश है। हमें अपनी सभ्यता की महानता पर गर्व होना चाहिए और हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े नेता थे। उन्होंने ‘स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ का उद्घोष किया और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनजागरण किया और भारतीयों को अपनी शक्ति का अहसास कराया। उनका विचार था कि स्वराज्य पाने के लिए संघर्ष अनिवार्य है।

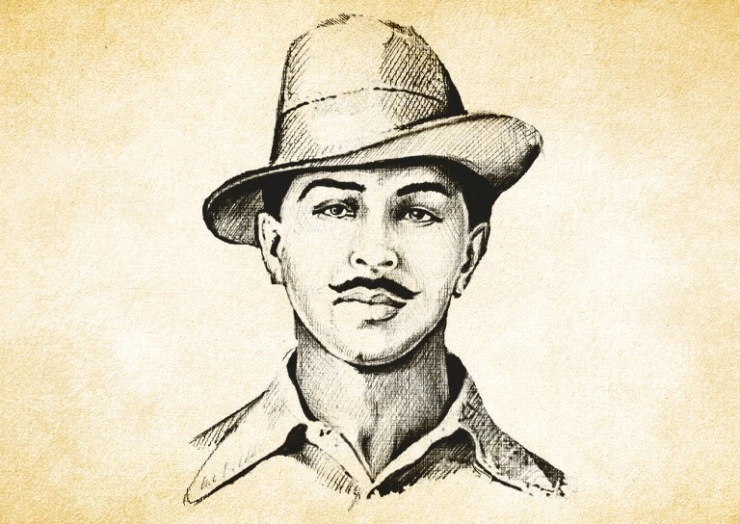

भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई साहसिक कदम उठाए और शहीद हुए। लाहौर में उन्होंने जॉर्ज विलियमसन के खिलाफ बम विस्फोट किया और फिर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका ‘इंकलाब ज़िंदाबाद’ नारा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अलग दिशा अपनाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया और जापान के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनका “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” नारा भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता के संघर्ष में भागीदार बनाने के लिए प्रेरित करता है।

लाला लाजपत राय को ‘पंजाब केसरी’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय ब्रिटिश पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बना।

महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारतीय समाज में अहिंसा, सत्याग्रह और असहमति के अधिकार का प्रचार किया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई असहमति आंदोलनों की अगुवाई की, जैसे असहमति सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। उनका आदर्श आज भी हमें सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश देता है। उनका नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शक रहा और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई।

संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और समाज सुधारक थे। वे न केवल धार्मिक सुधारक थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक अप्रत्यक्ष भागीदार भी रहे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनका जीवन आज भी हमें एकता और संघर्ष का पाठ पढ़ाता है।

रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थीं जिन्होंने ब्रिटिश और मुघल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा। वे एक बहादुर शासिका थीं, जिन्होंने अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक की आहुति दी। उनका साहस और संघर्ष भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बने।

चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRSA) का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनका जीवन और विचार आज भी भारतीय युवाओं में जोश और उत्साह का संचार करते हैं। ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा’ का नारा उनका प्रमुख योगदान था।

वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और विचारक थे। उन्होंने “1857 की क्रांति” पर आधारित अपनी प्रसिद्ध किताब “The History of the First War of Indian Independence” लिखी, जिसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया और अंडमान के काले पानी की सजा काटी। उनका विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता केवल सैन्य संघर्ष और दृढ़ता से ही मिल सकती है।

सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और क़ानूनज्ञ थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने योगदान से स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। विभाजन के समय उन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया और देश को एकता के सूत्र में बांधा। उन्हें ‘भारत के लौह पुरुष’ के नाम से भी जाना जाता है।

मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह के अग्रणी थे और उनके संघर्ष ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को प्रज्वलित किया। उनका बलिदान स्वतंत्रता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

बीना दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थीं, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने साहसिक कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया। 1932 में, उन्होंने भारतीय वायसराय को मारने की असफल कोशिश की, जिससे उनके साहस का परिचय मिलता है।

इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहती। उनका संघर्ष और बलिदान हमें अपने देश की आज़ादी की क़ीमत समझने का अवसर देता है और यह हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करता है।

भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की मूल नींव है, जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे भारतीय संसद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी संविधान सभा पर थी, जिसका नेतृत्व डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का ‘मुख्य शिल्पकार’ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज के लिए एक सशक्त और समानतम ढांचे की कल्पना की।

हमारे संविधान के निर्माण में बहुत से महान विचारकों, नेताओं और न्यायविदों का योगदान रहा। संविधान सभा की कई बैठकें हुईं, जिसमें विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की गई, ताकि भारतीय समाज की विविधता को समाहित किया जा सके। भारतीय संविधान का स्वरूप न केवल भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, बल्कि इसके निर्माण में दुनिया भर के विभिन्न संविधानों का भी असर था।

संविधान के लिए प्रेरणा: भारतीय संविधान को तैयार करते समय हमारे नेताओं और विचारकों ने विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरणा ली। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था ब्रिटिश संविधान (जिसमें संसदीय प्रणाली और गवर्नमेंट का रूप), अमेरिकी संविधान (संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश), आयरिश संविधान (सोशलिस्ट सिद्धांतों का समावेश), और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान (संघीय ढांचे का उदाहरण)। भारतीय संविधान में न केवल इन देशों की व्यवस्थाओं का समावेश किया गया, बल्कि इसे भारतीय परंपरा, संस्कृति, और समाज की विशिष्टताओं के अनुरूप ढाला गया।

भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, या क्षेत्र से हों। संविधान का उद्देश्य केवल कानून और शासन का ढांचा तैयार करना नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना था। डॉ. अंबेडकर ने इसे एक ‘सामाजिक क्रांति’ कहा था, क्योंकि यह भारतीय समाज को एक नई दिशा देने और हर नागरिक को समान अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

संविधान का लेखन एक लंबा और विचारशील प्रक्रिया थी, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें, साथ ही पश्चिमी देशों के संविधानों से मिली प्रेरणा, दोनों का सम्मिलन हुआ। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के साथ-साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। यही कारण है कि भारतीय संविधान को एक अद्वितीय दस्तावेज माना जाता है, जो न केवल हमारे देश की नीतियों और व्यवस्था को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा और पहचान को भी संजोए रखता है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता भारत की प्रमुख धरोहर है और इसका संरक्षण हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत, एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, और परंपराएं हैं। बावजूद इसके, भारतीय समाज में एकता की भावना को बनाए रखना और उसे सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह हमारे देश की शक्ति और स्थिरता का मुख्य आधार है।

भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन यही विविधता कभी-कभी हमारे बीच मतभेदों का कारण भी बन सकती है। इसी कारण से राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारतीय संविधान के धारा 1 में ही यह स्पष्ट किया गया है कि भारत को “भारत संघ” (Union of India) कहा जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक अद्वितीय स्थान है, लेकिन यह सब भारत के अखंड हिस्से के रूप में एकजुट हैं। यह संविधान का स्पष्ट संदेश है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है।

राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास:

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने हमेशा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। महात्मा गांधी, पं नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने भारतीय समाज में भिन्नताओं के बावजूद एकता की भावना को प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से, सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राज्य को एकजुट किया। उनका यह कार्य हमारे देश की अखंडता की रक्षा के रूप में सामने आया और आज भी उनकी इस नीति का प्रभाव पूरे देश में देखा जाता है।

भारत की विविधता में एकता:

हमारे देश की विविधता केवल धर्म, जाति, और भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला, और रीति-रिवाजों में भी प्रकट होती है। भारत में हर राज्य की अपनी विशेष पहचान है, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भारतीय समाज ने हमेशा एकता और अखंडता की भावना को सर्वोपरि रखा है। उदाहरण के तौर पर, भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय प्रतीक हमें जोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार, हमारे विभिन्न त्योहार और उत्सव देशभर में एकजुटता के प्रतीक बनते हैं, जैसे दीवाली, ईद, क्रिसमस, दसहरा, और अन्य त्योहारों पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौतियाँ:

हालाँकि, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं के कारण कुछ स्थानों पर मतभेद और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बावजूद, भारतीय समाज ने अपनी सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सौहार्द के माध्यम से इन चुनौतियों का मुकाबला किया है। इसके लिए सरकार, शिक्षा, मीडिया और नागरिक समाज का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाएं और पहलें, जैसे राष्ट्रीय एकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकता परिषद, और सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रम, इन समस्याओं से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के उदाहरण हैं।

हमारी जिम्मेदारी:

भारत के नागरिक के रूप में, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी विविधताओं के बावजूद एकता बनाए रखें। यह सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य और राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक भी है। हमें यह समझना चाहिए कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में नहीं, बल्कि इन विविधताओं के बीच जो एकता है, उसमें है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश की विभिन्न जातियाँ, धर्म, भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक दूसरे के साथ सद्भावना और भाईचारे से रहें।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना केवल सरकार या नेताओं का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमें अपने समाज में भाईचारे, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम एक सशक्त, एकजुट और समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर हो सकें। “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” का सपना केवल तभी पूरा हो सकता है, जब हम सब मिलकर इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने देश की एकता और अखंडता का संरक्षण करें।

स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इस संघर्ष ने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति में गहरे और स्थायी बदलाव किए। स्वतंत्रता संग्राम ने न केवल हमें स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि यह भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत भी थी। यह एक आंदोलन था, जिसने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति और एकता का अहसास कराया।

सामाजिक बदलाव: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी, पं नेहरू, डॉ. अंबेडकर और अन्य समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में फैली जातिवाद, असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाया, जिससे भारतीयों में एकजुटता और सामाजिक सुधार की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया, जिससे समाज में समानता की नींव रखी गई।

राजनीतिक बदलाव: स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय राजनीति में भी बड़े बदलाव किए। ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और भारतीय संविधान के माध्यम से एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। यह भारतीय जनता के लिए एक महान परिवर्तन था, क्योंकि अब वे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को यह सिखाया कि केवल एकजुटता और संघर्ष से ही वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में संविधान का महत्व बढ़ा और लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया।

आर्थिक बदलाव: ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग ब्रिटिश उपनिवेशी नीतियों द्वारा प्रभावित था, जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होता था। स्वतंत्रता संग्राम के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की दिशा में कई कदम उठाए गए। औद्योगिकीकरण और कृषि सुधार की नीतियाँ लागू की गईं। भारत में खुद के उद्योग और वाणिज्य की स्थापना को बढ़ावा दिया गया, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए आवश्यक था।

संस्कृतिक बदलाव: स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को अपनी संस्कृति और धरोहर पर गर्व महसूस कराया। भारतीय नेताओं और विचारकों ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखा जाए, और पश्चिमी उपनिवेशीकरण के प्रभाव को नकारा जाए। गांधीजी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, ताकि भारतीयों को अपनी पारंपरिक कारीगरी, वस्त्र, और उत्पादों पर गर्व हो। यह आंदोलन केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह भारतीयों को अपनी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का भी एक प्रयास था।

समानता और महिला सशक्तिकरण: स्वतंत्रता संग्राम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। कई महिलाएं, जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, बेगम हज़रत महल, और सुभद्राकुमारी चौहान, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुईं और यह साबित किया कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ समान अधिकार और कर्तव्यों में भागीदार हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शिक्षा, राजनीति और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर प्राप्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में समान स्थान मिलना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता: स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में एकता की भावना को मजबूत किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्वतंत्रता सेनानियों और जनसाधारण ने एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, और इस संघर्ष ने भारतीयों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त किया। देश में विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का अद्वितीय संगम होने के बावजूद, स्वतंत्रता संग्राम ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय समाज एकजुट हो सकता है और उसे अपनी विविधता में एकता का आदर्श बनाए रखना चाहिए।

नए दृष्टिकोण और वैश्विक पहचान: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में, भारत ने अपनी वैश्विक पहचान को मजबूत किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विश्व स्तर पर भारतीय संघर्ष और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। जैसे नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। भारत ने न केवल अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों को दुनिया भर में फैलाया।

इस प्रकार, स्वतंत्रता संग्राम ने भारत को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता दी, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, जागरूकता और परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति दी। यह आंदोलन केवल आज़ादी की जंग नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक बदलाव था, जिसने भारत को एक नया दृष्टिकोण और दिशा दी।

इन प्रमुख बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने न केवल हमें स्वतंत्रता दी, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो आज भी हमारे देश की प्रगति और विकास में योगदान दे रहे हैं।

1. स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था?

2. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था?

3. क्या स्वतंत्रता संग्राम केवल नेताओं का संघर्ष था या आम जनता भी शामिल थी?

4. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान क्या था?

5. भारत के संविधान के निर्माण में किसका योगदान था?

6. स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के विचारों का क्या प्रभाव था?

7. स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में क्या बदलाव किए?

8. क्या भारत की विविधता को स्वतंत्रता संग्राम में चुनौती दी गई थी?

9. क्या स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में कोई आर्थिक बदलाव आया था?

10. भारत में राजनीतिक बदलाव स्वतंत्रता संग्राम के बाद कैसे हुए?

11. क्या स्वतंत्रता संग्राम में असहमति या विभाजन हुआ था?

12. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर कैसे देखा गया?

13. स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में क्या मानसिक बदलाव हुए?

Wikipedia – Indian Freedom Struggle

“आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया पर जा सकते हैं। यहां आपको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रमुख घटनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी।”

Ministry of Culture, Government of India

“भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर आप स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी और दस्तावेज़ देख सकते हैं। यह एक सरकारी स्रोत है, जो भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान पर आधारित है।”

National Portal of India

“भारत के राष्ट्रीय पोर्टल पर भारत का इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह वेबसाइट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है।”

Encyclopedia Britannica – Indian Independence Movement

“आप एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर जाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरे शोध और विश्लेषण को पढ़ सकते हैं। यह विश्वसनीय और अकादमिक स्रोत है, जो इतिहासकारों द्वारा लिखित है।”